SPECIAL

2025.04.08

日本三大秘境の1つに数えられる徳島県祖谷地方。

かつては深いV字型の祖谷渓谷や標高の高い位置にある峠を越えないとたどり着かないなどの理由から、外部との往来は険しく、独自の生活習慣や文化が残された地域でした。

もちろん現在は交通が発達し、インターネットも通じているので世界中と交流することができます!

屋島の戦いで落ち延びた平家の落人が祖谷に住み着いた伝説は、今も点在する平家屋敷から窺い知ることが出来ます。

三好市祖谷地方の郷土料理の1つが、祖谷そばです。

祖谷に逃れた平家が、そばの実の栽培を始めたのがきっかけと伝わっています。

祖谷は山間部で米作りには適さず、痩せた土地でも育ちやすく栽培期間も短いそばが主食として馴染んだのでしょう。

また、つなぎとして使われる小麦も栽培には適さなかったためそば粉を多く使った太くて短めの麺が特徴で、そばの香りや素朴さを存分に味わえます。

今回は、そば打ちに挑戦です!筆者も人生初のそば打ちをレポートします。

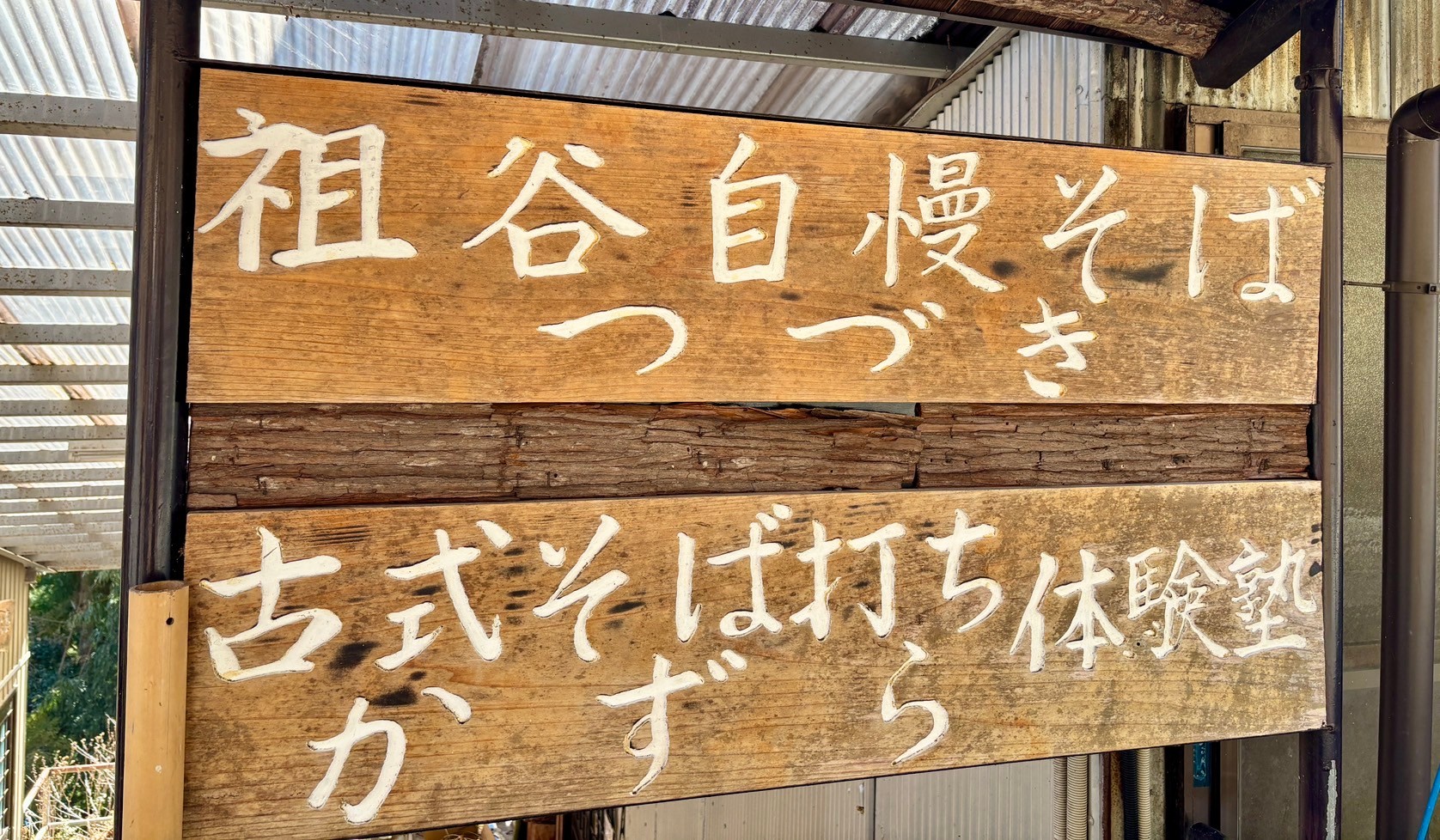

徳島県三好市の中心部から車で約1時間30分、JR土讃線大歩危駅から車で約45分ほどの東祖谷の集落に、「つづき商店」はあります。

つづき商店では、石臼でそばの実を挽いて粉にする所から始める、昔ながらの東祖谷のそば打ちを体験できます。

家屋のすぐそばにある体験工房に入ると、都築さんが三角巾と腰エプロンを貸し出してくれました。

三角巾のフクロウのイラストが可愛いです。

準備物などが要らず、手ぶらで体験ができるのは良いですね。

エプロンを着けて、手をしっかり洗ってからスタートです!

石臼の投入口(もの入れ)付近に、既にそばの実が用意されています。

2人で向かい合わせに座り、挽き手というハンドルを持って反時計回りに回します。

回しながら、1人がもの入れに少しずつそばの実を入れて挽いていきます。

祖谷そばは、お祝い事や人が集まる機会でのおもてなしの料理として振る舞われ、その際にそばを挽くのは嫁・姑の仕事とされてきたそうです。

嫁と姑の息が合わないと良い粉にはならないんだとか。

「夜通しで石臼を挽いていたから、寝ないように歌を歌ってたんだよ」と都築さん。

石臼のゴロゴロする音を夜中に一定間隔で聞いていたら、確かに眠くなりそうです。

ここで、都築さんが「祖谷の粉挽き節」を少し披露してくれました。

素晴らしく良いお声で、しかもとても歌がお上手!思わず聞き惚れていました!

祖谷では毎年10月に「祖谷の粉ひき節日本一大会」が催されています。(注:2024年のお知らせとなります。)

10分ほど挽いた所で都築さんが「もういいでしょう」とストップをかけて、挽いたそばを箒で集めて篩に入れます。

渡された小さめの箒とちり取りは、100円ショップでもよく見かけるもの。

思わず、「昔はどうやって粉になったそばを集めてたのかな?」と言うと、

「昔はこの辺りではタカキビボウキを使っていたけど、今は作られる人が減っているね」と話してくれました。

タカキビとは、昔から徳島県西部の傾斜地集落で栽培されていた雑穀の1つで、「背が高いきび」から「タカキビ」と呼ばれています。

食用の他に、硬い茎や穂を利用してホウキの材料に使われ家中の掃き掃除の道具として重宝されるなど、残す所がないと言われます。

最近ではタカキビボウキを作るイベントが催され、SDGsの観点からも注目されているようです。

篩に集めた粉を振って、そば粉と皮などの不純物とに分けます。

そば粉をこね鉢に入れ、自分で挽いたそば粉と、予め機械で挽いたそば粉を合わせて生地を作っていきます。

ここで都築さんから、「自分で挽いたそばと、機械で挽いたそば、どっちが美味しいと思う?」と質問が。

やはり気持ちとしては、自分で挽いたそばの方が美味しくあってほしいですよね!?

「自分で石臼で挽いたものは、そばの実の皮に旨みやルチンが含まれるから、美味しい。機械は皮(そば殻)を取り剥いた状態(丸ヌキという)で挽くから、皮の下の旨みが逃げている」との答えでした。

ルチンはビタミンPの一種で、抗炎症効果や血流改善効果が報告されている栄養素です。

強抗酸化作用もあるそうで、積極的に摂りたいですね!

「そば殻は、昔はそば殻枕に使っていたね」と都築さん。

筆者が子供の頃は、そば殻枕が一般的でした。

こね鉢に水を入れて菜箸で混ぜ、生地をまとめ、耳たぶの柔らかさになるまでこねます。

まとまったら、こね鉢から出した生地を内側に入れるようにしてこねます。

生地を綿棒で伸ばします。

最終的に2㎜程の厚さになるまで手で厚みの感触を探りながら、厚い所を押して広げて薄くなるように伸ばします。

筆者はお菓子作りが好きで、パイ生地を伸ばすのに似ているなぁと思いながら伸ばしていると、「上手いね」と都築さんからお褒めの言葉が!合格点をもらったようで心が弾み、更に生地を伸ばす手に力が入ります。

伸ばし終えた生地を約30㎝の長さに四角く折りたたみ、打ち粉を惜しみなく振りかけたら、菜切り包丁で細く切ります。こま板は使わないようです。

人の手では、等間隔に切り揃えるのは至難の業!

同じ細さに切っているつもりでも、少しずつ幅が広くなっていたり細くなっていたりしますが、これこそが手作りの醍醐味ですね。

大きな鍋で沸騰させたお湯に、そばがくっつかないようにほぐしながら入れます。そばが浮き上がってきたら少量の冷水(びっくり水)を入れ、再び沸騰させます。

「美味しいそばの条件は、三たて『挽きたて・打ちたて・茹でたて』なんだよ」と都築さんが教えてくれました。

そば打ち体験は、三たての条件が揃った状態でそばを味わえますね!

びっくり水を入れて沸騰させることを、3回繰り返します。

「時間なんて計らなくても、3回やればできあがり」と都築さん。

そばあげでそばをすくって器に盛れば、ざるそばの完成です!

通常の体験ではざるそばを作って残りは持ち帰りだそうですが、特別に取材ということもあり、ざるそばとかけそばの両方を頂く事になりました。

家屋に移動して、お楽しみのランチタイム!

囲炉裏のある広い座敷は「秘境」と呼ばれるのに相応しい、現代の住宅では見られない趣があります。

出てきたのは、山菜や地元の食材がふんだんに使われた「平家御膳」です!

・林檎、柿、ちくわ、酸葉(スイバ)、ふきのとう、よもぎ、舞茸の天ぷら(季節によって異なります)

・鹿肉、こんにゃくの竜田揚げ

・菊芋、きゅうり、大根の漬物

・ごうしいも、石豆腐の味噌漬け

・やつまたやきびなどが入った雑穀ご飯

天ぷらは塩のみのシンプルな味付けですが、とっても美味しいです!

ふきのとうの天ぷらを食べた事のある人は多いでしょうが、酸葉の天ぷらを食べた事のある人は中々いないのではないでしょうか?

酸葉は、実はあちこちでよく見られる植物で、ヨーロッパではハーブや野菜として食用されるそうです。

日本でも昔は子供のおやつになったそうですが、噛むと酸っぱい事から「スイバ」「スカンポ」「スイッパ」など様々な方言での名前を持ち、その数は200を超えると言われています。

林檎や柿を天ぷらにする都築さんの柔軟な発想、見習いたいですね。

漬物や味噌漬けは、漬ける人によってこんなに味が違うのかと思うぐらい美味しく、ご飯が進みます。

ざるそばやかけそばは、見ると誰が切ったのかすぐに分かりますね。

かけそばの出汁の絶妙な味わいが、口の中に染み渡ります。

たっぷりのおかずと食物繊維が豊富なそばで、お腹がいっぱいになりました!

「ざるそばは、作った人だけの特権だよ」と都築さん。

つづき商店はランチのみの利用もOKだそうですが、ざるそばはそば打ち体験者だけが食べられるそうです。

「祖谷のそばはつなぎが少ないから、茹でてから時間が経つとぼろぼろになってしまう」との事。

ランチ・そば打ち体験共に予約制ですので、予約は前日までに!

「酸葉やふきのとうなどの山菜は、家の周りに生えてるのを採ってきた。山菜の時季には、そば打ち体験に来た人と家の下で生えてるのを採って処理の仕方教えて持ち帰りできたりもするけど、季節のものだから出来た人はラッキーだね」と都築さん。

「実は、祖谷には舞茸や松茸が生える場所があってね。SNSに載せると東京など遠方から来る人もいるよ。海外の人も多いね。1年中いつ来ても、その時のものがあるんだよ」

野生の舞茸はその希少性から「幻のキノコ」と言われているので、祖谷で採れる事に驚きました!

食べられた人は運が良いかも!?

「祖谷の人でも、興味がないと山菜や薬草のことは知らないね。私は子供の頃から山菜や薬草を使ってたんだよ。ほら、そこにノビルが生えてる」と言うが早いか、ノビルをサッと採って渡してくれました。

ノビルも春が旬の山菜で、「食べられる野草」とも言われています。

「好きこそ物の上手なれ」の言葉通り、都築さんは祖谷と祖谷の自然を愛し長年上手く付き合ってきたのが伝わります。

都築さんは「これからの時季はヤマザクラや山吹、つつじが咲いて山が美しくなるよ」と、愛おしむような目を祖谷の山々へ向けていました。

この日は暖かく、福寿草が春の訪れを告げていました。鮮やかな黄色は、見ていると心が浮き立ちます。

いつ来ても、その時季の旬のもので歓迎してくれるつづき商店さんへ、ぜひお越しください。

体験料金

そば打ち体験:4,000円(ランチ含む)

※打ったそばは3~4人前できるので、持ち帰りできます

ランチのみ:1,500円

となっています。